サマーワークショップ アート&プリマ主催 ピアノ+アレクサンダーテクニーク

~あなたの持つ力、もっと発揮しませんか?~ こんなお悩みにアプローチ! ・本番で思うような …

福士恭子 ピアノ&アレクサンダー・テクニーク

Ensemble Cameo Concert vol.3

そこにある物語~T.トゥリアーゴ氏を迎えて

フィンランドの国民的作曲家シベリウスの生誕160年の今年、

フィンランドからピアニスト・作曲家・指揮者・音楽祭芸術監督として多彩に活躍する

トゥオマス・トゥリアーゴ氏をゲストに迎える!

●日時、会場

【日時】2025年9月26日(金)18時半開演

【会場】トーキョーコンサーツ・ラボ(東京)

●会場住所

Tokyo Concerts Lab.

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18

https://drive.google.com/file/d/1Sv7LGJOUEh0LMptiCbZAnsFKlpnmBMMI/view?usp=drive_link

●チケット(全自由席)

3,500円

●チケットお取り扱い

https://enscameo3.peatix.com/view

電話 050-6867-2681 (エガシラ)

メール ens.cameo@gmail.com

●プログラム

B.ブリテン:ジェミニ変奏曲 作品73

B.マルティヌー:プロムナードソナタ H.274

J.シベリウス:樹の組曲 作品75

J.T.コスキネン:ケイローン (2007)

徳山美奈子:メメント・モリ 第5楽章

C.サンサーンス:オデレッテ 作品162

T.トゥリアゴ:Forgotten Melody (2011)

ほか

●出演

トゥオマス・トゥリアーゴ(ゲスト・ピアニスト)Tuomas Turiago

アンサンブル・カメオ Ensemble Cameo

フルート :丹下 聡子 Satoko Tange

ヴァイオリン: 江頭 摩耶 Maya Egashira

ピアノ :福士 恭子 Kyoko Fukushi

●後援

フィンランド大使館、日本・フィンランド新音楽協会(予定)

●お問い合わせ

電話 050-6867-2681 (エガシラ)

メール ens.cameo@gmail.com

演奏会当日、ユニセフ(国連児童基金)募金箱を設置し、頂いた募金は全額(公財)日本ユニセフ協会へお送りいたします。

●出演

トゥオマス・トゥリアーゴ(ピアノ)Tuomas Turiago http://www.tuomasturriago.com/

丹下聡子(フルート)Satoko Tange

フルート奏者、保育士

愛知県立芸術大学大学院博士後期課程修了。

19世紀フランスのフルート奏者アンリ・アルテスに関する研究で博士(音楽)号を取得。

第7回ながの―アスペン音楽祭にて音楽賞受賞。

翌年、奨学金を得てアメリカ・コロラド州アスペン音楽祭に参加。

これまでにソロリサイタルのほか、室内楽コンサートにも多数出演しており、レクチャーコンサートの講師も務めている。

現在は、保育園に勤務しながら幼児教育における音楽についての研究を行っている。

江頭摩耶 (ヴァイオリン・ヴィオラ) Maya Egashira

名古屋市立菊里高等学校音楽科を経て愛知県立芸術大学音楽学部を卒業。桑原賞、中村桃子賞を受賞。フィンランド国立シベリウスアカデミーを最優秀の成績で修了。

これまでに、ラハティ市交響楽団、シベリウスアカデミー非常勤講師、ポル ト・カサダムジカ交響楽団コンサートマスター、愛知県立芸術大学非常勤講師などを務める。ゲストコンサートマスターとして、フィンランド、スウェーデン、南アフリカなど、各地のオーケストラに客演。2015年から毎年モザンビークに招聘され、マプト国際音楽祭に出演。継続的に 現地のNPOにて青少年の演奏指導に携わっている。現代音楽アンサンブル「音楽クラコ座」、アンサンブル・ファルケに参加。ヴァイオリニスト、ヴィオリストとして多彩に活動している。

福士 恭子 (ピアノ)Kyoko Fukushi

ハンガリー国立リスト音楽院留学後、スイスバーゼル音楽院、ソリストディプロマ取得。

2003年-2010年、ラハティ市(フィンランド)ラハティ工科大学 (Lahti University of Applied Sciences)音楽学部ピアノ科、ラハティ市コンセルバトリー、ラハティ市ミュージック・インスティテュート非常勤講師。

2012年より『北欧フィンランドの調べ「波紋」シリーズ』を山梨、長野、東京にて開催。これまで河口湖音楽祭、シベリウス生誕150周年記念フェスティバル(フィンランド、ハメーンリンナ市)に出演。CD「Finnish Piano Music CANTUS ARCTICUS」がレコード芸術2015年9月号特選盤に選出。

イギリスアレクサンダーテクニーク協会(STAT)公認教師。ATST(アレクサンダーテクニークスタジオ東京)にてテューターを務める。

日本・フィンランド新音楽協会事務局長。

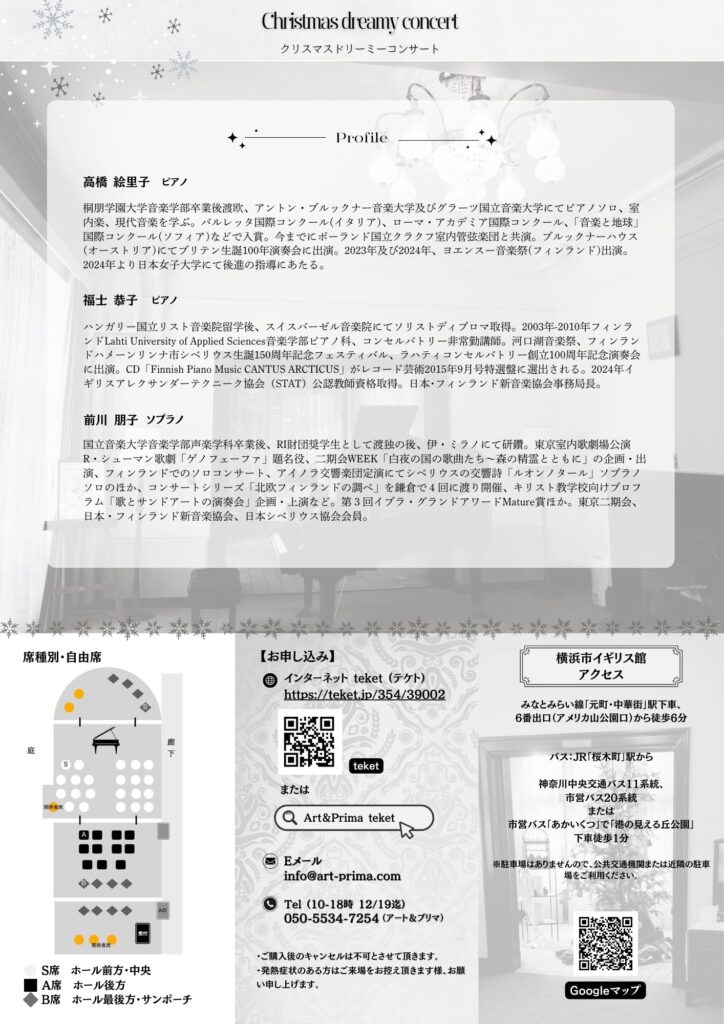

クリスマスの夢の世界へ 心温まるひととき 歌とピアノのサロンコンサート

前川朋子 ソプラノ 高橋絵里子 ピアノ 福士恭子 ピアノ

2024年12月21日(土)14:00開演 13:30開場

《会場》 横浜市イギリス館

《チケット》 自由席 S 4,000円 A 3,500円 B 2,500円

お申込み teket https://teket.jp/354/39002

《主催・お問合せ》

アート&プリマ Tel. 050-5534-7254 E-mail: info@art-prima.com

《プログラム》

シベリウス:もみの木

シベリウス:我に華やぎを与え給うな

シューベルト:即興曲第1番 Op.90-1

メリカント:祈り

シューベルト:夜と夢

ヘンデル:「メサイア」より”シオンの娘よ大いに喜べ”

ショパン:ノクターン Op.9-2

グノー:アヴェ・マリア

チャイコフスキー:くるみ割り人形より「花のワルツ」(連弾)

他

「上へ向かう」

前回は抑制についてお話しました。

無意識にいつもの習慣で動いてしまう前に、ストップ。自分の行動に”NO”を言います。

まず待つ時間をとって、いつも次のことを考えましょう。

「首が自由で、頭が前へ上へ、背中は長い、広い」

首が後ろに引っ張られずに自由でいられて、頭は脊椎の上でバランスよく軽く乗っている。

すると背中は長く広い状態になり、全体のつながりが生まれます。

重力で重さが下に向かいますが、自分は「上」の方向を考え続けます。「上へ向かう」ということは、脊椎を伸ばして引っ張るのではありません。縮められていた筋肉が自然に解放され、いらない緊張がなくなり、自由に動けるようになります。

常に動きは拮抗していて、反対の方向性を考えることで、一方だけを力で押し込まずに動くことができるのです。

打鍵するときも、上を考え、拮抗する力を活かせば、固めずに自然に”発音”されるはずです。

押し込むと、筋肉を縮めてしまいます。

fの時も自分の重さを押し込まずに、球体のように音が広がることを考えると、

のびやかに拡がります。

さあ、「がんばる」ことをやめて、解放してみましょう。